声明:本文来自于微信公众号 全媒派(ID:quanmeipai),作者:Lilyann,授权转载发布。7月下旬发生的河南暴雨事件中,涌现了许多揪心与暖心的故事,其中,一个救命文档在24小时内被访问超过

信息共享、扩散与整合:“救命文件”带来的媒体启示

顺晟科技

2021-08-05 10:15:24

160

声明:本文来源于微信微信官方账号全媒体集团(ID:quanmeipai),作者:Lilyann,授权转载发布。

在7月下旬的河南暴雨中,涌现出许多暖心的故事。其中,一份救命文件在24小时内被浏览超过250万次,让媒体和网友充分认识到共享媒体的力量。

在如今的互联网生态中,这种分享并不罕见,也让我们感受到了科技和媒体向善的力量。

本期,全媒体集团(ID:quanmeipai)聚焦共享媒体,尝试从以下三个方面发起讨论:

1.从疫情期间的谈情说爱到暴雨中的文件共享,具有信息协作共享性质的媒体有哪些特点?

2.从施拉姆的“共享论”来看,参与信息共享的具体案例有哪些?取得了什么效果?

3.我们应该有什么样的数字思维,才能通过媒体让彼此更好地互动和联系?

文件可以拯救生命。共享媒体有什么特点?

事实上,这份“救命文件”并不是份在社会事件中发挥积极作用的共享媒体。从早期各大网站推送导致全网接力的寻找走失儿童,到疫情期间各地爱心救助,再到这次百万人同步在线协作,数字化工具不断进化,提升信息协作效率,传递互联网包容价值。

7月21日凌晨2点37分,文件还在“忙碌”。图片来源:手机实时截图

那么,这些媒体形式有哪些共性呢?

首先是极简的产品特性。在线表单作为一种普通的办公工具,具有浏览、编辑、共享的基本功能,在一般的信号环境下可能会被打开,在灾难性事件中意外传播最实用的信息。

一个入口,能够收集无数的雾化力。信息传递的形式在创新,过程在不断简化。

第二点是珍贵的实时性。与传统媒体时代报纸上刊登的寻找你不同,网络时代的“刷新获取”模式在时间维度和空间维度上更大限度地减少了信息的流失。社交媒体千变万化的“信息接力”,在文档中一个接一个闪烁着不同颜色的光标,给人以独特的安全感。

这个“情感同行”背后有两个价值观。一个是团结。因为共同的愿景,过去的陌生人在这一刻成为伙伴;二是弥补信息缺口。在共享环境中,会有更多信息和资源的人,比如组织在线咨询的医生,提供避风港的商家等。借助共享媒体,这些人掌握的信息可以更方便地传递给他人。

第三点是对信息的充分信任。人们付诸实践的信任实际上是一种资源,它使信息在技术的投射下发挥更大的作用。除了“救命文件”,央视、腾讯、Aauto快手、知乎等各大平台开通的紧急互助频道也是如此。

这种由平台、参与者、拯救者、自我拯救者共同构建的“信息虹桥”,相互信任,创造了一种“道德算法”。人类的道德和价值观根植于技术之中,这提高了此类媒体的可靠性和安全性。

但相比过去全网寻人或寻找稀缺血型的接力,这一次社交网络救援的目的更明确、更快捷,扁平化的信息交流让更多的民间力量被看到、被关注。从这个角度来看,数字化工具作为一种媒介,给出了更深层次的实现“协同共享”的方式。

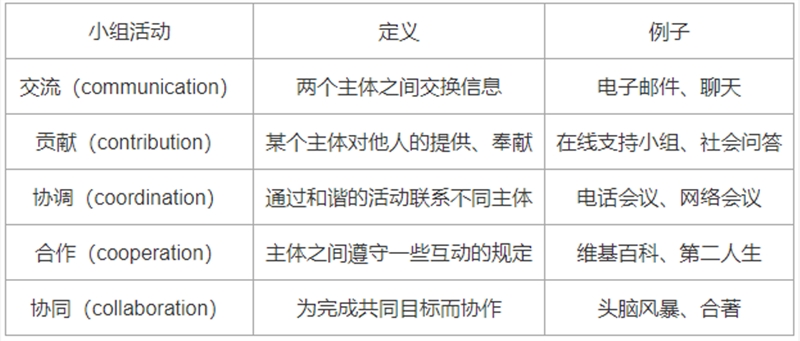

在相关学者对“群体活动”定义的讨论中,主体之间的信息交流存在不同的互动方式,“协作”作为一个相对“深”的层面,提供了更高的信息密度,也将境界提升到“为实现共同目标而协作”。[1]

根据这一定义,微信聊天中的救援信息交流算作“沟通”,知乎中关于洪涝灾害的建议算作“贡献”,官方关于救灾的指示算作“协调”和“合作”,不断更新的在线文档可以称为“更深层次的协作”。

全国各地的各类个人,在看似简单的文档编辑背后,实际发挥着自组织、自生产的精神,用数字技术为需要帮助的生活寻找机会。

图像来源: 《信息协同:内涵、概念与研究进展》

扩散而不是损失,我们参与信息共享的意义

"交流就是分享包含在一系列信息中的方向."在众多的传播定义中,美国学者施拉姆提出了“共享论”,这与其他学者提出的“信息在传播过程中会丢失”是不同的。他认为信息更多的是一种扩散状态,少数人拥有的信息变成多数人共享。

从这个意义上说,许多“共享媒体”,如具有实时多人编辑功能的在线文档,符合施拉姆的观点,体现了权力下放的思想。

这样的媒体不仅在中国可以找到类似的应用案例,在世界的每个角落都可以找到。

2019年,在饱受战争蹂躏的南苏丹,家庭离散,儿童经常流离失所。当年7月,联合国儿童基金会和慈善机构“拯救儿童”宣布利用数字技术促进这个约有1100万人口的的儿童和家庭团聚。

包括推出可共享的在线数据库和应用程序,当地居民可以在其中添加录音和照片,以便更直观、更方便地管理儿童失踪案件。虽然这类应用软件在其他地区并不罕见,但基于南苏丹的特殊情况,还是缓解了燃眉之急。“有了这个APP,我们可以把分散的社工工作带到21世纪的科技时代。”救助儿童会负责人汉斯拉杰评论道。

同样在2019年,40名美国大学生开发了一款名为“RiceUp”的安卓手机应用,这与优步的逻辑类似。它用于帮助菲律宾农业工人,建立与消费者的直接联系渠道,并在软件中提供商业和财务信息。截至2019年底,已有3000多名当地农民下载并使用了该软件,他们的平均月收入从71美元增加到500美元。

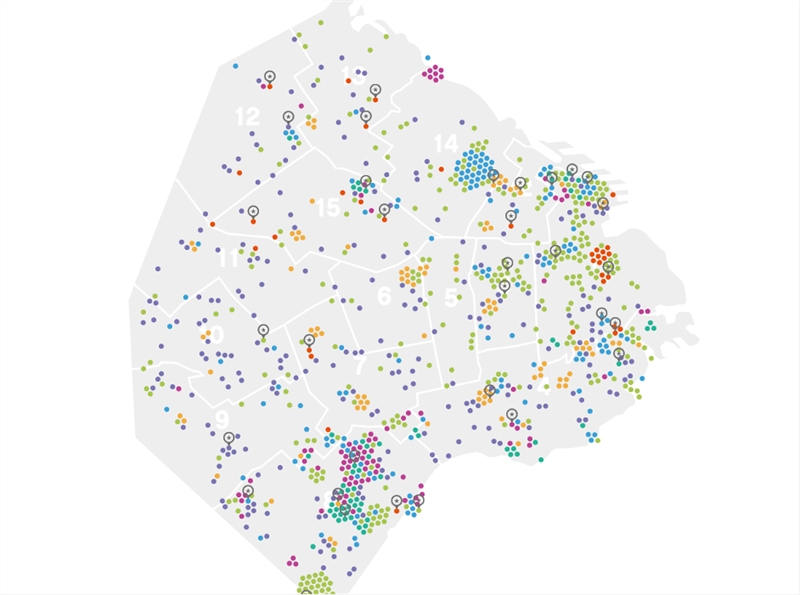

类似的情况也发生在印度德里。一款名为“SafetiPin”的应用,可以支持用户输入特定区域的灯光、能见度、交通状况、人口密度等信息,从而对所在公共区域的安全进行评分,直接目的是加强当地居民尤其是女性的安全。如今,用户已经在这个软件上上传了超过51000条数据。

谷歌浏览器的“逃离你的泡泡”插件,意在将不同视角的文章自动导入用户的信息流,提供逃离“信息舒适区”的可能性,用“道德算法”解决“技术偏见”。

另一个例子是,2017年,阿根廷布宜诺斯艾利斯政府启动了“BA Obras”计划,这不仅是一个原始信息的开放网站,也是一个基于开源代码的在线社区。目前,该计划已收集了1000多条工程信息,并吸引了墨西哥、巴西等国开发类似服务。当地一篇评论文章总结了项目成功的原因,“让信息通俗易懂简单,以市民为核心”。这种“算法正义”其实是数字思维中对人文精神的尊重和再强调。

图片来源:BA Obras官网

结合这些案例,在非强制状态下维护群体关系或实现信息共享,在很多场景下都能起到事半功倍的作用。

从传播学的角度来看,类似的理论是美国传播学家詹金斯提出的“参与式文化”,这意味着媒体技术可以让普通人有更多的可能性参与到观看、存档、消费、挪用和再传播内容的过程中,从而打开更多从“媒体内容消费者”到“媒体内容生产者”的窗口。

然而,虽然也是通过技术赋能,但本文所展示的共享媒体不仅作用于文化内容,而且对社会各方的影响也更加集中和深刻。分散在整个社会的个人的知识和经验通过共享媒体进行整合。

共享媒体的背后是日益深刻的数字思维

从某种程度上来说,这种“多人看”的场景并不是一个小的舆论场,后者还是需要通过或多或少的规则,才能达到兼顾效率和秩序的目的。

现阶段,网络协作可能还需要“意见”角色的存在,既包括官方的快速组织介入,也包括各行业具有专业知识和技能的个人的入场指导。

另一方面,共享文件的“现象级沟通”、各大机构紧急互助渠道的快速引入,也彰显了“数字化思维”的重要性。

其中的数字化思维就是优先利用数字技术来帮助在事物的早期阶段取得成果。

越来越多的组织和个人开始拥有这样的“数据洞察力”和“数据执行力”。这主要体现在以下两个方面:

,用数字化的机制去思考,我意识到个人和技术之间是一种互补的关系,我的一举一动都能放大数字技术的力量。这是思维方式的转变。

如上所述,当我们意识到一个小文件可以成为救命的信息渠道时,我们会迅速贡献我们的力量;当我们意识到即使是一个小小的举动也能产生效果时(比如看到一个朋友圈,微博上越来越多的人开始转发,形成集群效应),我们就会对这种数字互动产生信任和更多的动力。因此,文件开头只有两行信息,如“救援人员信息和救援人员信息”,以及“泄漏风险区域”、“官方/民间救援队信息”和。救人是人的本能,创造性地发挥救人的功能。这种强大的数字化执行是文档功能的再现。[2]

其次,更好地将算法与人性联系起来是一个很大的发展方向。从新冠肺炎疫情和河南暴雨可以看出,即使推送、推荐等以算法识别为主的渠道依然存在,但机构、社交平台、媒体、互联网公司越来越注重收集人们的“集体智慧”,受众终端呈现的内容通过谈话、文档、问卷、问答等多种形式,更具“公共属性”。

种种现象表明,数字、科技、媒体和人性以一种奇怪的方式相遇。在这个过程中,信息的共享、传播和整合几乎同时发生。诚然,还有许多风险和不足需要再次探索,但进展已经足够显著。没有人总是在看,每个人都可以成为参与者。

-

05

2021-08

- 精神AI医疗解决方案助力苏州市卫生健康委12320高效运行

- AirPods 3将与Iphone 13一起发布 立信 进球代理

- YouTube推出新的Creators网站 帮助用户更好地开发渠道

- 三星Galaxy A52 5G的主要功能视频已经发布

- 齐家网、土巴图、酷家乐 谁会在千亿市值的道路上先追梦?

- 百度增资环保工业互联网公司iReadyIT

- 能源轨道复兴 能源链物流独立融资

- 依托散户支撑100亿元市值 美版Reddit将加快赴美IPO?

- Q2亏损收窄毛利率提升 极光转型SaaS度过了阵痛期?

- 2021苹果秋季发布会新品1TB大容量iphone 13 pro马卡龙系列

- HDC2021 | 华为终端全场景云服务 构建家庭娱乐新生态

- 下一代MacBook Pro或迎来M2芯片等四项重大更新

- 大力开发森林资源?项目名称:森林大行动:投资5433万元

- 更贵了!苹果对美区Apple Music等订阅服务涨价:国区暂未受影响

- 5988元起!华为折叠屏新机Pocket S发布:6款新配色

- 专柜线上线下区别?终于,线下商场专柜比线上更便宜了

- 4000系列锐龙APU,AMD Zen4锐龙太贵:人见人爱的便宜APU有消息了!

- NASA:将迅速超越阿波罗13号创造的街道记录

- 你有几件?超1000万人拥有5件以上小米智能设备的手机:你有几件?超1000万人拥有5件以上小米智能设备

- 微信公众号分为哪些类型?官方自带的功能有哪些