文/ 七公出品 / 节点财经“蜂胶软胶囊、深海鱼油调血脂、蓟草护肝片、辅酶Q10护心脑……”57岁的高镜年近退休,爱在朋友圈里晒养生心得。对全球各大

00后保健品?95后的保健品猎奇

顺晟科技

2022-12-05 08:53:04

79

文/气功

生产/节点财务

“蜂胶软胶囊,调节血脂的深海鱼油,蓟护肝片,保护心脑的辅酶Q10”

57岁的高敬年最近退休,爱在朋友圈晒自己的养生经验。她每天至少要补五六种保健品。其中一款来自澳洲的鱼胶原蛋白肽粉,因为有“抗衰老”的功效,被她服用了五年多。她不仅自己“入坑”,还经常推荐给亲朋好友。

28岁的莉莉也是保健品的深度“种草者”。葡萄籽提取物、胶原蛋白软糖、叶黄素磷虾油.看着桌上一堆琳琅满目的小瓶子,她笑着说:“我从三年前就开始和它们亲密接触了。”“保养,早行动肯定比晚行动好,身边的闺蜜都在吃。”

虽然是寥寥数语,但我们还是能感受到:大众对保健品的认知正在发生变化,追求的不仅仅是中老年人,也越来越受到年轻人的欢迎;同时还有整个行业场景生态和投资逻辑的调整。

本文将关注医疗保健行业,并尝试回答以下三个问题:

1.中国医疗保健行业现状如何?

2.保健品是必须的还是可选的?

3.保健行业的未来趋势是什么?

越年轻越健康。

越年轻越健康。

与其他行业相比,保健品被视为一条历久弥新的黄金赛道。目前他更有点“老少通杀”的意思。

如果说更快的人口老龄化为保健品市场的培育和不断扩大沉淀了沃土,那么“啤酒加枸杞,可乐加党参”的“朋克健康”年轻人将加速保健品市场拥抱更朝阳的增量红利。

根据亿邦动力研究院发布的《2021新锐品牌数字化增长白 皮书》,90后和Z世代消费群体占据了线上保健品销售的近一半。

据央视新媒体联合《中国美好生活大调查》,在2021年的消费预期中,旅游、医疗保健、教育培训位列18-25岁年轻人消费榜单前三。

在老龄化趋势下,中国保健品市场正在稳步上升。

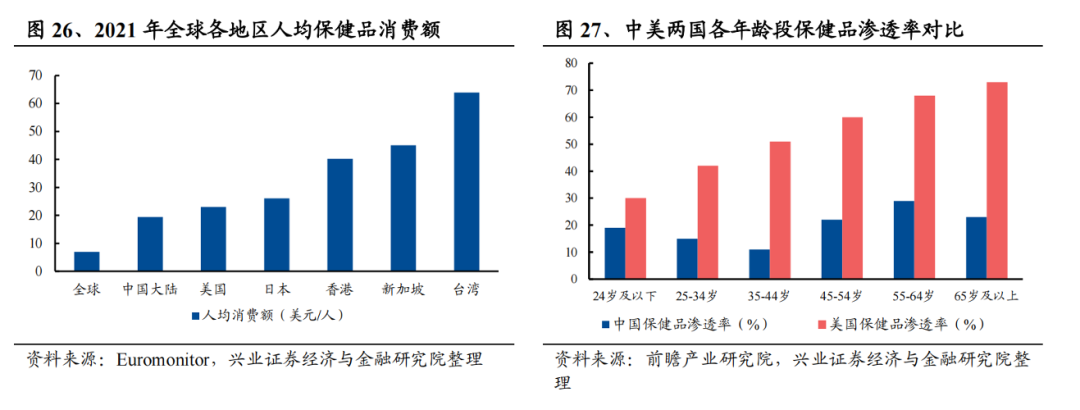

欧睿数据显示,2021年中国保健品市场规模达到3289亿元,2011-2021年CAGR为9.45%,预计2026年将达到约5178亿元。与海外国家相比,中国大陆人均保健品消费仅为19.42美元,低于美、日等发达国家,不到中国的1/2,不到中国台湾省的1/3。长期渗透率有提升空间。

总之这还是一个又深又宽的池塘,衡量繁荣程度的贝塔系数是没有问题的。

总之这还是一个又深又宽的池塘,衡量繁荣程度的贝塔系数是没有问题的。

同时,消费的升级和健康意识的增强也促进了健康医疗产业链的完善,更多元更精细的健康医疗产品,更多的休闲和日常消费场景。

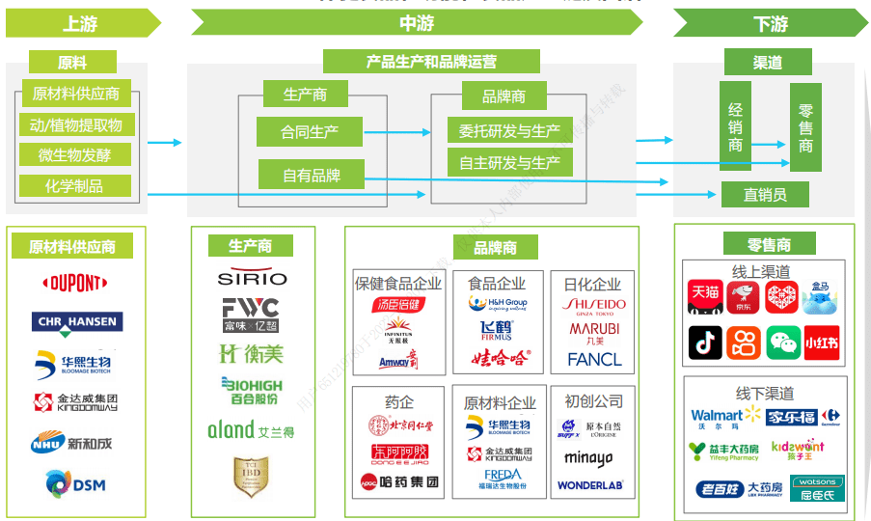

节点财经了解到,从上游原料供应到中游生产加工再到下游渠道销售,包括安琪酵母、白云山、金达威、无限极、仙乐健康、汤臣倍健、片仔癀等等,越来越多的企业参与其中。

现在,我们打开任何一家保健品公司的官网,消费者的选择已经被性别、功效、成分、年龄、品牌大大丰富了。并突破传统的胶囊、片剂、颗粒剂、粉剂,将其制成软糖、汽水、果冻、饼干等形式,使保健品具有零食的视觉和味觉享受,带来身心愉悦的感觉。

所谓“大河满水小河满”,有这样一条汹涌澎湃的河流覆盖,行业内的企业有很大机会活在湿气里。

金融方面,以专注于C端的汤臣倍健、主要服务国内外B端客户的仙乐健康、拥有全线产业链布局的金达威为例。从2017年到2021年,它们各自的营收和净利润都增长了近一倍或两倍。

其中,汤臣倍健营收由31.11亿元增长至74.31亿元,归属于净利润由766

数据来源:各公司财务报告

数据来源:各公司财务报告

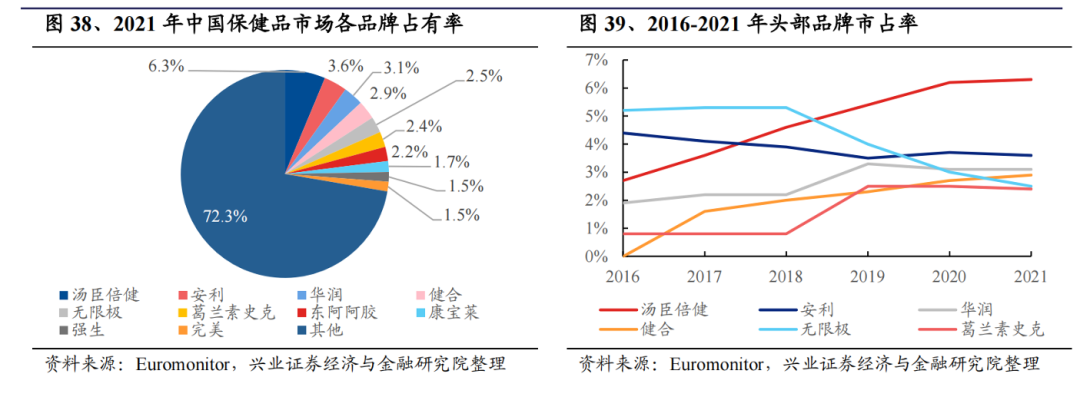

然而,在硬币的另一面,我们也应该看到,已经取得长足进步的中国保健品市场仍处于成长的初级阶段,尚未从渗透的逻辑过渡到集中的逻辑,格局非常分散。

2021年,行业内CR10占比仅为27.7%,平均每户不到3%。大量其他人分享了72.3%的“蛋糕”。

即使汤臣倍健是龙头企业,6.3%的市场份额比2018年提高了1.7个百分点,明显高于其他品牌,但也很难占据绝对优势。在竞技的游戏里打架,会长期蚕食“玩家”的斗志。

可选消费还是强制消费?

可选消费还是强制消费?

中国保健品起步于20世纪80年代,经过近40年的发展,从最初的肆意生长和混乱,到现在逐渐形成了一套完整的监管体系,运行正常。“全健事件”的爆发,真正让行业进入了激进改革、回归初心的新阶段,叠加人民对美好生活的强烈追求,消费群体年轻化,前景广阔,成为资本市场的“心头好”。

在此背景下,汤臣倍健、仙乐健康、金达威、威海百合等圈内公司股价在2020年至2021年一路飙升。

尤其是汤臣倍健,市值一度突破600亿元,超越曾经的老大哥康宝莱,成为行业新老大哥。其创始人梁允超身价翻倍,财富235亿元,居珠海十大富豪榜首位。

然而,好日子转瞬即逝。2022年,由于资本市场整体下跌,上述公司市值大幅缩水。

之所以会这样,有外围激进收水,资金撤出,疫情反弹等外部因素。但在节点金融看来,更深层的是资本看待保健品底层逻辑时摇摆不定的心态。

其实,对于保健品是可选消费还是强制消费,市场一直很犹豫,所以保健品被诟病为“智商税”和“心理安慰”。

一位业内人士告诉节点财经,“健康的成年人每天每公斤体重需要1g的蛋白质,这个量完全可以通过正常饮食来满足。所以,饮食正常的健康人,不需要用保健品补充蛋白粉。”

与必需消费相比,可选消费的需求是微弱的、周期性的。在经济不景气的时候更是如此。

比如,当面临“生存”的危机时,人类会首先考虑什么?一定是空气,水和食物。他们是支撑生存的基本要素,而不是汽车、电器、昂贵的包包。

同理,当世界经济“滞胀入衰退”的预期得到了产学研各界的认可,消费者自然会捂紧钱包,下意识地强化对保健品企业业绩的悲观情绪,从而打压其估值。

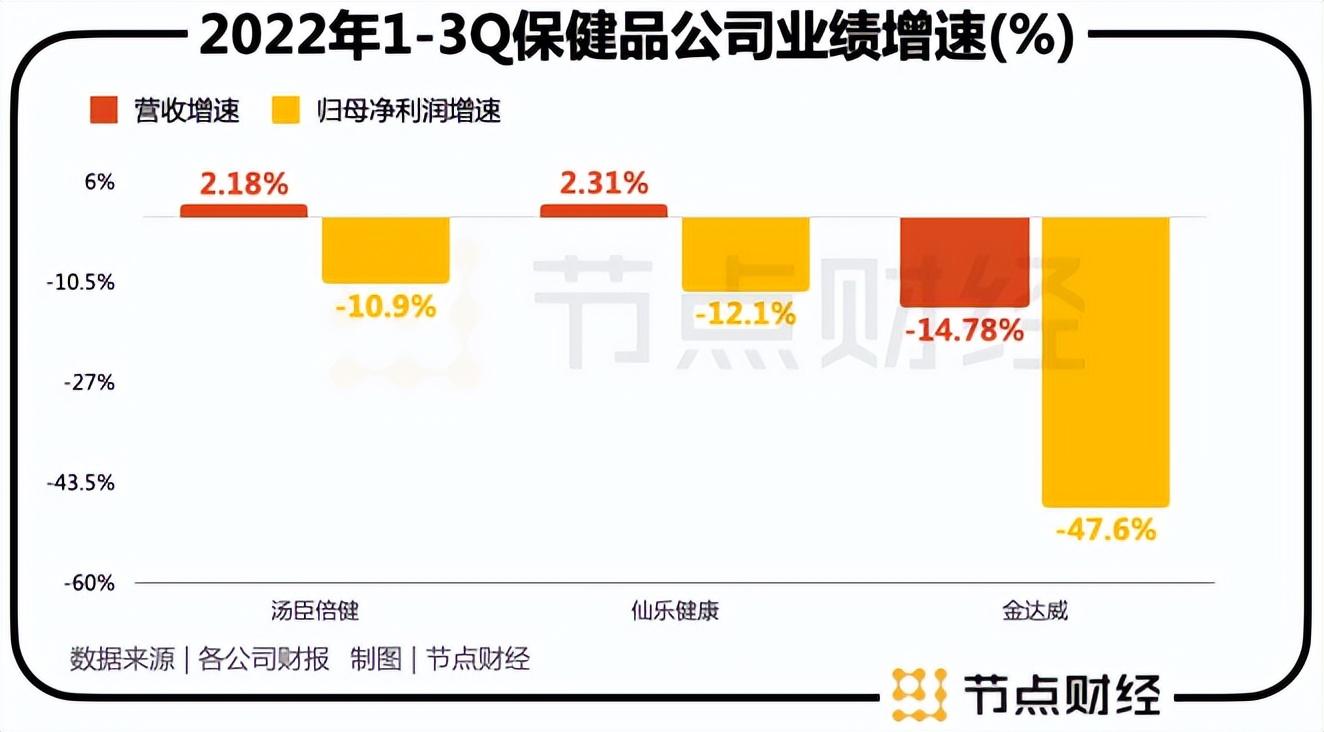

财报显示,2022年前三季度,汤臣倍健、仙乐健康、金大卫利润规模均有不同程度下降。

除此之外,对于保健品是食品属性还是医疗属性,资本也有不同看法。

除此之外,对于保健品是食品属性还是医疗属性,资本也有不同看法。

其实保健品是一个很宽泛的概念,不同的名称所涵盖的内容是不一样的。比如减脂、护眼、缓解失眠等各种功能。宣传的,看起来像毒品,很迷惑人。但在监管口径下,保健品无可辩驳地被归类为食品,不能用于对症治疗。

“想要拥有健康的身体,还是需要养成良好的生活习惯和就医习惯。”这是一位读者的留言,他建议大家对市场上的这些保健品要谨慎。

众所周知,在资本市场上,食品企业和生物制药企业是两种完全不同的估值模式,后者的加持光环远比前者明亮。

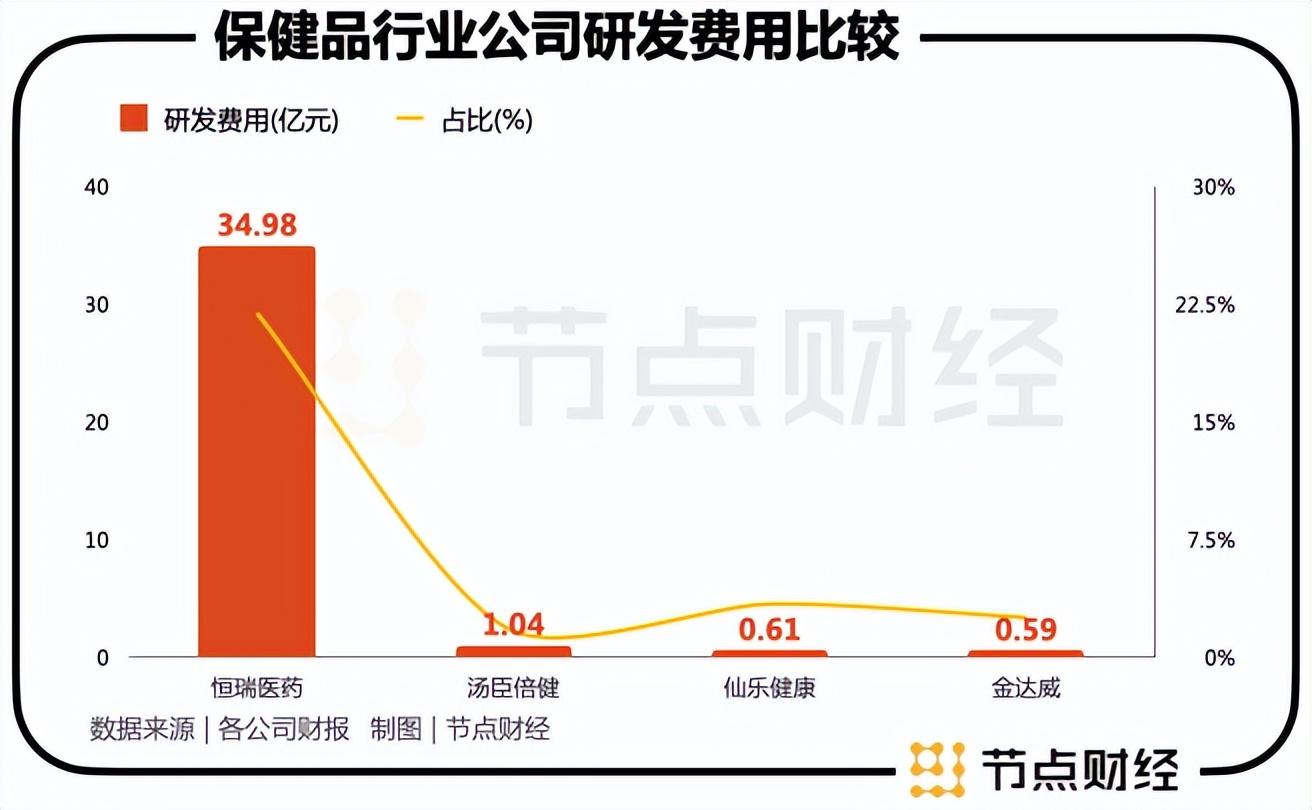

所以近年来很多保健品企业打出了“科技强”的口号,为自己争取“印象分”。

它可以植根于数据,以及R&D对健康的投资

以“药猫”恒瑞医药为参照物。2022年前三季度,恒瑞医药研发支出34.98亿元,占营收的21.93%;汤臣倍健在R&D上花了1.04亿元,只是20.86亿元销售费用的零头,占营收的1.69%。

当然,小气的R&D不仅限于汤臣倍健、仙乐健康和金大伟。

综上所述,资本市场上保健品的估值逻辑是一个“仁者见仁,智者见智”的问题,这种认知偏差在环境为VUCA的情况下会更倾向于负面。

综上所述,资本市场上保健品的估值逻辑是一个“仁者见仁,智者见智”的问题,这种认知偏差在环境为VUCA的情况下会更倾向于负面。

游戏在下一个“深水区”?

游戏在下一个“深水区”?

如前所述,在医疗保健行业近40年的博弈搏杀中,格局依然极为分散,没有出现真正能掌控全局的巨头。这显然不符合经济和商业进化的规律。

在节点金融看来,很大程度上是囿于一条浅浅的“护城河”,导致进入门槛低,市场竞争充分,跨界抢地蜂拥而至,尤其是药企涌入VDS,加剧了行业的“内卷化”状态。

基于此,拓宽场景,寻找新的蓝图,既是形势所迫,也是时不我待。而功能性食品,年轻人中的“第四餐”,恰恰是被击中的锚点,点燃希望的“火种”。

在深圳从事策划工作的90后女孩刘鑫,对功能性食品的热爱已经有三年了。

早餐吃葡萄籽精华片和女性全面营养包,午饭前半小时吃一包热控片,晚饭后吃一粒蔓越莓胶囊,睡前半小时吃一包胶原蛋白营养.

“别看你吃的保健品种类繁多,但每一种都有不同的功效,美白、滋补、增强免疫力.简而言之,就是花钱买健康。”她告诉Node Finance。

在年轻人的强烈影响下,功能性食品迎来了巨大的消费市场。根据中国工商研究院的数据,预计2022年功能食品市场规模将超过6000亿元。

目前涉及原料供应、R&D和生产、渠道等环节。汤臣倍健、仙乐健康、王喜食品、健康元、东阿阿胶、董鹏饮料、华西生物等上市公司,在功能性食品领域做出了前瞻性的要求和巨大的努力。

来源:艾瑞咨询机构

来源:艾瑞咨询机构

相关产品,如玻尿酸水、锂水、CBD水、白芸豆膳食纤维粉、GABA巧克力、玻尿酸夹心饼干等。也频频闪现在公众视野。

但根据节点财经的观察,虽然功能食品是一个相对年轻的子赛道,但从现状来看,已经是红海角逐的“深水区”。

那么,像“带火的食用油”这种保健品企业应该从哪里突围?

节点金融认为,首先是向上迁移。定位更多细分人群,借力高端食材、精湛工艺、个性设计等。撬动效果和品牌调性,带来产品的溢价。

二是创新理念。随着保健品、护肤品、食品饮料之间界限的模糊,行业壁垒正在被迅速打破。比如食品市场的‘低糖低脂’概念被移植到保健品市场,护肤品中的‘抗衰老’、‘抗氧化’概念也经常出现在美容护肤品中。根据保健品市场的独特情况,商家不妨借鉴并创新理念,以迎合消费趋势。

三是跨界融合。保健品龙头Swisse做面膜和饮料,饮料龙头娃哈哈做保健口服液,玻尿酸龙头华熙生物做饮料和护肤品。目前这种跨界竞争正逐渐成为常态,有效激活企业产品矩阵活力,打开利润天花板。

第四是数字化。借助云计算、大数据等先进生产力,重构人、货、市场之间的关系,走向资源配置的最优态势,提高质量和效率。

一般来说,有经济发展和居民财富积累的宏观叙事作为脚注

NodeFinance声明:本文内容仅供参考,文中表达的信息或观点不构成任何投资建议。NodeFinance对使用本文所采取的任何行动不承担任何责任。

-

05

2022-12

- 微软表示 对大部分相关设备的Windows 11升级将实际在2022年初完成

- drop out应用程序 网络:收集违规 使用个人信息

- 高德出租车、企业版、小米、企业用车合作 点击即可叫出租车

- 韩国电商巨头Coupang遭反垄断调查 今年3月刚刚上市

- 天威集团:40年来 持续引领中国人自己的打印耗材

- 熙查再次向河南省慈善大会捐赠了600万韩元的抗洪捐款

- 百度发行10亿美元发票

- 特斯拉在小区地下室被一少年偷了 撞了好几辆车!车内监控画面曝光

- 据报道 字节跳动计划在下半年推出音乐App“乐飞”

- 商用机器人市场“群雄逐鹿” 8岁的优迪科技为什么能成为独角兽?

- 字节响应“商业化团队撤离城市裁员”:裁员事实上是正常工作调整

- 首批骁龙898!三星Galaxy S22 Ultra参数曝光:初次支持45W快充

- 百度主导的《道路高精度电子导航地图质量规范》行业标准项目获批

- qq黑产怎么办:QQ将发布打击网络黑产的公告千万要小心“免费送皮肤”

- 美国更新对技术公司的指导 以扩大伊朗人的互联网接入

- 西班牙将推出比Founders Edition更便宜的RTX 4090非专用显卡

- 女研究生嫁托尼 休学待产 引发热议反了!

- DxOMark评论iPhone 14 Pro屏幕质量:与Pro Max型号相同的梯队

- 小米免费送的影像礼盒被黄牛挂闲鱼卖2000元!王化:大可不必

- 破壁机虚标功率被仿冒疯狂小杨哥回应:我只想做我自己